di Giovanni Altadonna

Il sentiero per Serra del Mergo sale ripido; qua e là il bosco si dirada permettendo allo sguardo di contemplare la sagoma dell’Etna in tutta la sua imponenza. Il cammino è faticoso; lo sterrato è solcato da profonde trincee fangose aperte dai fuoristrada. In una di esse, si rotola allegramente un gruppo di suini neri.

Siamo sui Monti Nebrodi, in territorio di Bronte, nel catanese. Quel borgo noto ai più come “la città del pistacchio”, sognò di diventare, centosessantadue anni fa, per pochi giorni, il paese della Libertà. O, perlomeno, queste erano le intenzioni di quei popolani che «sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza “Viva la Libertà!”»[1] e che, come il mare in tempesta, si infransero contro le autorità: il casino dei nobili (l’aristocrazia feudale), il Municipio (il decurionato civico), la chiesa (i prelati). I privilegi detenuti da tutti costoro sono simboleggiati dal copricapo che portano: che sia la berretta nera dei parroci o il cilindro dei galantuomini, i cappelli sono ugualmente odiati dai portatori di berretto. «Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! Ammazza! Addosso ai cappelli!»[2]. Sono queste le prime righe della novella Libertà, scritta da Giovanni Verga, che narra i cosiddetti “fatti di Bronte” dell’estate 1860.

La berretta nera del prete, Don Antonio, fu la prima a cadere. Poi scure e falci tagliarono a pezzettini lo speziale Don Paolo. Infine il notaio fu investito dalla fiumara umana, e poi il figlio di questi, un ragazzino undicenne che implorava pietà. E la pietà gli fu data: «– Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; – strappava il cuore! – Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant’anni – e tremava come una foglia – Un altro gridò: – Bah! Egli sarebbe stato notaio, anche lui!»[3].

In una rovente settimana d’estate, a Bronte il grido di «Abbasso i cappelli! Viva la libertà!»[4] accompagnò una frenesia di violenza che sempre accompagna le rivolte dei disperati nella storia. Quella Storia che – intesa nell’Ottocento come inevitabile progresso economico, sociale e civile, come ineluttabile marcia verso la Libertà (appunto)[5] – sembrava aver abbandonato la Sicilia da secoli, veniva ora a materializzarsi nell’immaginario dei contadini, di quei bracciali che lavoravano a mezzadria negli immensi latifondi dei baroni locali, in una persona, che già fra i suoi contemporanei era diventato un personaggio iconico: Giuseppe Garibaldi. Da Salemi, l’eroe dei due mondi aveva promesso la libertà ai siciliani: ingenuamente, il generale nizzardo non aveva fatto i conti con la polisemia delle due parole. Non esiste “la Libertà” come concetto univoco, così come non esistono (e ciò è ancor più vero alla metà del XIX secolo) “i Siciliani” come popolo uniforme. La Libertà dei Siciliani è ricercata e pretesa dai notabili locali ora contro gli Angioini (nella rivolta dei Vespri), ora contro i Borbone (nel Quarantotto e ancora nel Sessanta) e in generale contro ogni dominazione straniera; la quale sempre, prima o poi, esperisce il paradosso per cui nella storia della Sicilia a un’estrema facilità di essere conquistata si accompagna una radicale ingovernabilità dell’isola da parte del conquistatore di turno[6]. Ma i villani di Bronte narrati da Verga, al pari di quelli di Alcara Li Fusi raccontati da Consolo, quando inneggiano alla “libertà” hanno in mente qualcosa di molto più elementare della libertà politica e del chimerico sogno autonomistico: la libertà dalla miseria, dai soprusi della nobiltà, dalla fame. Tutto ciò si traduce, per il contadino siciliano, in una formula, essa stessa promessa di libertà e di redenzione: la redistribuzione della terra.

La proprietà, Interdonato, la più grossa, mostruosa, divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo. Per distruggere questa i contadini d’Alcàra si son mossi, e per una causa vera, concreta, corporale: la terra: punto profondo, ònfalo, tomba e rigenerazione, morte e vita, inverno e primavera, Ade e Demetra e Kore, che vien portando i doni in braccio, le spighe in fascio, il dolce melograno…[7]

Continuo a salire. Il sottobosco, nei tratti in cui non viene “ripulito” dagli operai forestali, è cosparso di ramaglia secca che (si potrebbe pensare, in una visione edulcorata ma falsa della vita contadina) costituisse sostentamento comune per tutti coloro che, allo stesso modo, popolani e nobili, preti e laici, avevano la medesima necessità di scaldarsi e cucinare. Invece non è così: «quando i guardaboschi della signora duchessa di Bronte o quelli del comune sorprendevano qualcuno a far legna, erano guai grossi: un’ammenda pari al valore dell’albero vivo e non della legna, e non meno di un mese di carcere. Si trovano registrate ammende fino a 39 ducati: somma che il bracciante non riusciva a buscare in tutta una vita»[8].

La “duchessa di Bronte” non era, come si potrebbe pensare, una nobildonna siciliana, magari di ascendenza spagnola. Era un’aristocratica inglese, e si chiamava Charlotte Mary Nelson, III duchessa di Bronte (1787-1873). Questi boschi che sto attraversando furono infatti donati da re Ferdinando IV di Borbone all’ammiraglio Horatio Nelson (zio della duchessa), nominato I duca di Bronte come ricompensa per aver trucidato coloro che, nel nome della Libertà, avevano istituito a Napoli la Repubblica partenopea nel 1798.

La signora duchessa stava in Inghilterra: e a Bronte, ad amministrare il gran feudo che graziosamente Ferdinando (III di Sicilia, IV di Napoli, I delle Due Sicilie) aveva donato all’ammiraglio Nelson, stavano, come già il loro padre, Guglielmo e Franco Thovez, inglesi ma ormai così ben ambientati da poter essere considerati i notabili del paese. Ed è a loro che si deve il particolare rigore che Garibaldi raccomandò a Bixio per la repressione della rivolta di Bronte e che Bixio ferocemente applicò: alle sollecitazioni del console inglese, a sua volta dai fratelli Thovez sollecitato.[9]

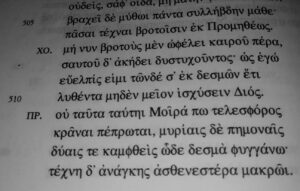

Centro nevralgico di quella che ancora oggi è nota come Ducea di Nelson, è il Castello dei Nelson, ex Abbazia di Santa Maria di Maniace. Per quasi seicento anni in mano a vari ordini religiosi, l’imponente struttura rimase proprietà degli eredi dell’eroe di Trafalgar fino al 1981, quando venne acquistata dal comune di Bronte. Oggi è un museo ma, come quasi tutti i musei siciliani, il compito di preservare e trasmettere il patrimonio culturale è inibito da varie ed eventuali “inconvenienze”, provenienti sia dal “basso” (con reiterati furti delle suppellettili esposte) sia dall’“alto” (attualmente, si sa da quando ma non si sa fino a quando, la visita del complesso è interdetta al pubblico “per lavori di restauro”).

Ad ogni modo, è alla presenza britannica che dobbiamo volgere il nostro sguardo per comprendere le dinamiche dei fatti di Bronte, e, più in generale, dello sbarco in Sicilia dei garibaldini: giacché esso non poté compiersi senza il nulla osta della marineria inglese. Non che gli inglesi (o, almeno, la loro classe dirigente) tenessero particolarmente a cuore la causa italiana; ma essi erano ben contenti di poter creare nel Mediterraneo un potenziale concorrente all’Impero francese di Napoleone III. Speranza vana, data la metastorica inettitudine della classe dirigente italiana, ma tant’è: la monarchia dei Borbone-Due Sicilie venne abbattuta e l’Italia venne unita proprio perché la flotta di Sua Maestà britannica lo permise. Cosa sarebbe successo se il Regno Unito avesse impedito ai Mille di sbarcare a Marsala? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Probabilmente racconteremmo una storia diversa; lo stesso presente, che è figlio del passato, sarebbe diverso.

Non è difficile a questo punto comprendere in che misura andassero prese in considerazione le “sollecitazioni” degli amministratori della Ducea di Nelson ai garibaldini per mezzo del console inglese in Sicilia. La repressione fu coordinata dal luogotenente di Garibaldi, Nino Bixio, che in pochi giorni sedò nel sangue la ribellione fucilando sul posto cinque o sei brontesi e condannandone a processo molti altri. Già, perché il processo medesimo, arrivato a sentenza non prima di tre anni nel corso dei quali gli imputati furono lasciati in carcere, costituì già di per sé una prima condanna. Un’attesa che rendeva vana la presenza e la speranza di quante fra le donne di Bronte avevano accompagnato, anch’esse sorvegliate a vista da soldati armati di moschetto, gli imputati a Catania: «se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. […] A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla»[10].

Circa la trasposizione letteraria dei cosiddetti “fatti di Bronte” (la memoria storica è così controversa a riguardo di tali eventi che l’unico termine accettabile per definirli è un neutro “fatti”, ammesso che i fatti siano neutri) condotta da Verga nella novella Libertà, Leonardo Sciascia ha proposto interessanti riflessioni a partire da fonti archivistiche e documentarie. La sua tesi è che «in Libertà le ragioni dell’arte, cioè di una superiore mistificazione che è poi superiore verità, abbiano coinciso con le ragioni di una mistificazione risorgimentale cui il Verga, monarchico e crispino, si sentiva tenuto»[11]. Sulla scorta degli studi in proposito di Benedetto Radice, Sciascia individua due particolari rivelatori. A proposito delle esecuzioni sommarie di Bixio, Verga scrive: «E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono»[12]. Ebbene, quel Pippo “il nano”, osserva Sciascia, era, in realtà, un uomo in stato di infermità mentale, fucilato insieme ai rivoltosi:

Verga sapeva bene che non si trattava di un nano ma di un pazzo: il pazzo del paese, un innocuo pazzo soltanto colpevole di aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto tricolore profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura ai galantuomini; quel Nunzio Ciraldo Fraiunco che non ci sarebbe stato bisogno di una perizia per dichiarare totalmente infermo di mente e la cui fucilazione costituisce la pagina più atroce di questa atroce vicenda.[13]

In secondo luogo, Sciascia segnala un’altra, più significativa, mistificazione artistica e ideologica di Verga: nella novella, pur mediante il canone dell’impersonalità, l’insurrezione di Bronte è descritta sostanzialmente come una rivolta contadina: si nominano il taglialegna, il carbonaio, i braccianti armati di falce e le donne del popolo. Non si fa menzione dell’avvocato Lombardo, noto personaggio del liberalismo catanese: un notabile borghese che spalleggiò la rivolta “contadina” (!). Non un villano, bensì galantuomo anche lui (anche lui, come i contadini, fucilato), che avrebbe complicato molto, sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista ideologico, il quadro chiaro e dicotomico della massa contadina perdente contro gli uomini d’ordine. «Dal punto di vista dell’arte, l’apparizione del Lombardo avrebbe dissolto l’atroce coralità della novella; né d’altra parte il Verga era portato ad assumere personaggi intellettuali, e per di più eccessivamente rivoluzionari»[14].

Nonostante l’accorata difesa dell’avvocato Michele Tenerelli Contessa, gli imputati furono condannati (verrebbe da dire, una seconda volta): venticinque all’ergastolo, uno a vent’anni di lavori forzati, due a dieci anni di lavori forzati, cinque a dieci anni di reclusione;[15] da giudici i quali «sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore»[16] e da una giuria composta da «dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba, o ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l’avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà»[17].

I galantuomini giurati potevano ben manifestare una Schadenfreude nei confronti dei loro omologhi brontesi; non potevano non essere felici che la (loro) libertà fosse stata mantenuta a scapito della libertà che i villani avevano cercato di conquistarsi a colpi di scure e di falce. Una libertà che, ricordiamolo, per il contadino siciliano non è un concetto ideale, piuttosto un ente concreto; non è una dottrina politica, ma la materia per antonomasia, la terra: «Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: – Dove mi conducete? – In galera? – O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!…»[18].

Nella novella, Verga, in ragione della sua prospettiva sociale (da “galantuomo”) e intellettuale (ancorata a un pessimismo antropologico con affinità leopardiane che traluce costantemente nella sua scrittura verista)[19], fa notare come il popolo sia incapace di una visione politica generale, tale da conservare il risultato dell’insurrezione: la loro condizione di vinti è perenne e irredimibile.

– Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! – Se non c’era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! – E se tu mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? – Ladro tu e ladro io. – Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! – Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.[20]

Sotto questo profilo, i villani che si accapigliano su come spartirsi le terre che fino a un attimo prima erano dei galantuomini (e della Ducea dei Nelson), non si scostano poi così tanto dall’immagine altrettanto disillusa che De Roberto ci fornisce degli Uzeda di Francalanza, che si scannano a furia di accaparrarsi ora l’eredità di Don Blasco, ora gli scranni del Comune di Catania o del Parlamento del Regno d’Italia, prima a Firenze e poi a Roma:

Ma la cupidigia era stata più grande della paura; e certuni bene informati assicuravano che una volta, nei tempi del nuovo governo, egli [il duca Gaspare d’Oragua, ndr] aveva pronunziato una frase molto significativa, rivelatrice dell’ereditaria cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda: “Ora che l’Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri…”. Se non aveva pronunziato le parole, aveva certo messo in atto l’idea; perciò vantava l’eccellenza del nuovo regime, i benefici effetti del nuovo ordine delle cose![21]

Arrivo in cima a Serra del Mergo. Di fronte a me, in una radura della faggeta, si erge l’Obelisco di Nelson. Alla sua base, in un’iscrizione si legge (o, per meglio dire, si leggeva, essendo la lapide che riporta l’inscrizione quasi distrutta) che esso fu fatto erigere nel 1905 dal Duca Alexander Nelson-Hood, IV duca di Bronte, in onore del padre morto un anno prima, “illustre discendente dell’eroe immortale del Nilo”.

Rifletto sulla polisemia della parola libertà e su quanto ancora oggi essa sia usata con significati diametralmente opposti. Un secolo e mezzo fa, nelle campagne di Bronte si consumava una tragedia fra due fronti, ognuno dei quali credeva di combattere per la (propria) “libertà”. Oggi tale dicotomia si mostra sotto aspetti inediti, e tuttavia sorprendentemente simili allo schema per cui ognuno rivendica la libertà come perseguimento dei propri diritti e dei propri interessi, spesso contrastanti con quelli degli altri. «Libertà è una parola che non significa niente, ma che accontenta tutti»[22], diceva cinicamente Giacomo Uzeda, principe di Francalanza. Tutto sommato, mi vien da pensare che avesse ragione Consalvo che, alla zia Donna Ferdinanda, disse: «“La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. […]”»[23].

Foto di Giovanni Altadonna: il Castello dei Nelson presso Maniace.

[1] G. Verga [1882], Libertà, in Id., Novelle, intr. di V. Consolo, a cura di F. Spera, Feltrinelli, Milano 201914, p. 255.

[2] Ibidem.

[3] Ivi, p. 256.

[4] Ivi, p. 255.

[5] Ideale di cui Verga ha saputo, come altri scrittori siciliani, lucidamente denunciare l’illusorietà: cfr. V. Consolo, Sopra il vulcano, introduzione a G. Verga, Novelle, cit., pp. 5-10.

[6] Cfr. L. Sciascia, La Sicilia e la sicilitudine, in Id., La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, Einaudi, Torino 1970, pp. 11-17.

[7] V. Consolo [1976], Il sorriso dell’ignoto marinaio, Mondadori, Milano 2004, p. 103.

[8] L. Sciascia, Verga e la libertà, in Id., La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, cit., p. 85.

[9] Ivi, pp. 85-86.

[10] G. Verga, Libertà, in Id., Novelle, cit., p. 259.

[11] L. Sciascia, Verga e la libertà, in Id., La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, cit., p. 87.

[12] G. Verga, Libertà, in Id., Novelle, cit., p. 258.

[13] L. Sciascia, Verga e la libertà, in Id., La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, cit., p. 88.

[14] Ivi, p. 91; corsivo nel testo.

[15] Cfr. ivi, pp. 92-94.

[16] G. Verga, Libertà, in Id., Novelle, cit., p. 259.

[17] Ivi, pp. 259-260.

[18] Ivi, p. 260.

[19] Sul complesso e controverso rapporto tra Verga e Leopardi, e più in generale tra “verismo” e “leopardismo”, cfr. A. Di Grado, Federico De Roberto e la «scuola antropologica». Positivismo, verismo, leopardismo, Pàtron, Bologna 1982, pp. 75-79 e passim.

[20] G. Verga, Libertà, in Id., Novelle, cit., p. 258; corsivo nel testo.

[21] F. De Roberto [1894], I Viceré, a cura di L. Lunari, Feltrinelli, Milano 20195, p. 448.

[22] I Vicerè. Regia di R. Faenza. Con A. Preziosi, L. Buzzanca, C. Capotondi. Jean Vigo Italia, Rai Cinema in collaborazione con Technicolor SA, 2007. Film. Minuto 44:04.

[23] F. De Roberto, I Viceré, cit., p. 662.